・大麻栽培でよくある失敗や問題とは?

・どうやって判断するの?

・解決方法は?

特定方法や解決するにはどうすればいいんだろう?

こういった悩みに出来るだけわかりやすい言葉で答えます。

自身はホームグロウを経て、アメリカの最先端大麻企業でプログロワーとして活動しています。

・常に清潔に保つことが1番の予防策

・環境設定を変更した後、数日間は注意深く観察しましょう。

・定期的に排水のpH,ECも確認して、異常があれば洗い流す。

・トラブルが拡がらないよう原因を特定しましょう。

それでは見ていきましょう!

※この記事は大麻栽培が合法な地域にお住まいの方、または移住しようとされている方へ向けた内容になります。お住まいの地域の法律を確認してください。

目次

大麻栽培で起こりやすい問題とは

大麻も他の作物と同様に病気や害虫、カビなどの影響を受けたり、栄養素やpHバランスによるトラブルが起きることがあります。大麻自体は強い植物なので何か異常が起きても、早期に対処すれば回復してくれるでしょう。

以下のリストの症状と状態を確認してトラブルの原因を特定しましょう。

できるだけ根が強く張るように育てることで回復が早くなります。

大まかな症状

上向きに丸まる:ライトや風焼け、欠乏、肥料焼け

茶色くなる:欠乏、肥料焼け、pHトラブル、環境トラブル

垂れる:水不足、水のやりすぎ

下向きに丸まる:欠乏、肥料焼け、水のやりすぎ

②肥料、栄養素について

・栄養欠乏、ロックアウト

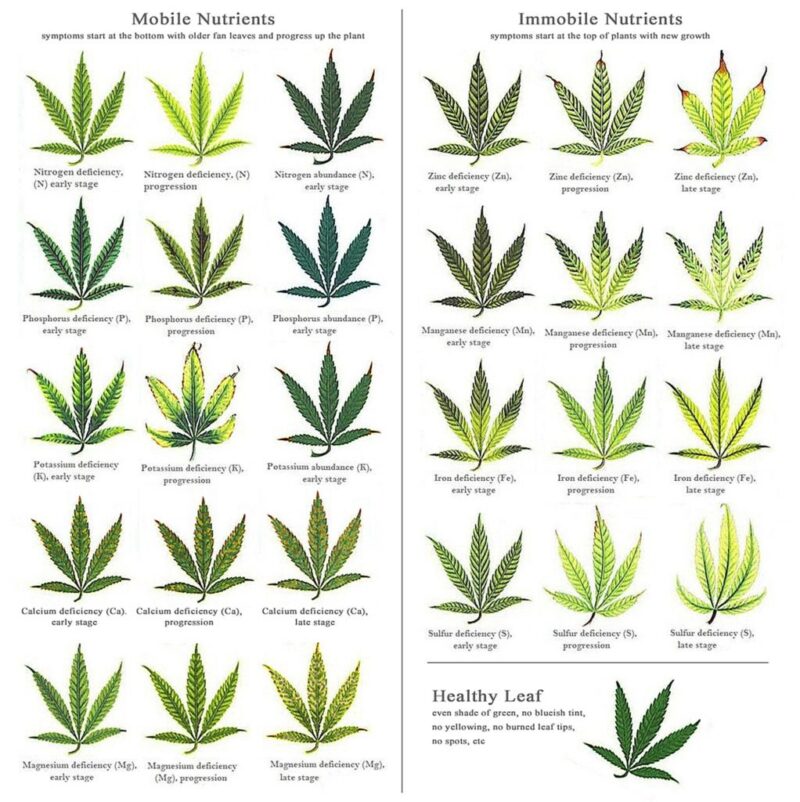

左側が主要栄養素+カルマグ、右側が二次・微量栄養素の過不足の表

大麻に必要な栄養素は主要のNPK (窒素、リン、カリウム)や二次、微量栄養素などの複雑な組み合わせが重要です。肥料バランスが崩れることで栄養欠乏やロックアウトになりやすくなります。

各フェーズごとに必要な栄養素を意識して、メーカーのレシピを参照しましょう。カルマグ不足にもなりやすいので注意。

・肥料焼け

必要以上に栄養素を摂取すると肥料焼けを起こします。メーカ推奨の肥料レシピよりも薄めてから使用して、徐々に濃くして最適な濃度を見つけましょう。

・pHトラブル

水やり時のpHが適切な範囲外だとうまく栄養素を吸収できずロックアウトや根腐れの原因になります。

土:6.0~7.0

③水やりについて

・水不足

健康な大麻はたくさん水を消費するので水やりを忘れないようにしましょう。水不足になると土壌が乾燥し固くなり根にストレスがかかってしまいます。環境に合わせて頻度や水分量を調節しましょう。

・水の与えすぎ

水のやりすぎは初心者に最も多い間違いの一つです。土壌が常に濡れた状態では害虫やカビの発生の原因になります。

また根に酸素が供給されないので根腐れを起こしやすく最悪枯れてしまいます。培地を触ったり重量を測る、水分計を使用するなどで土壌の状態を確認しましょう。

土壌での水やりは表面から1~3cmほど乾くまで待ちましょう。

④根について

根は大麻を育てるうえでとても重要です。健康な根を育てることで水分、酸素、栄養素をしっかり吸収して成長を促進してくれます。もしトラブルが起きても回復が早くなります。

・根腐れ

排水に問題があったり水のやりすぎなどによってカビや細菌が発生すると根が腐ってしまいます。水耕栽培では水温や光漏れ、酸素不足なども原因になります。最悪そのまま枯れてしまいます。

・根詰まり

鉢の許容サイズを超えて成長すると根詰まりを起こしてしまい、うまく水分、酸素、栄養素を吸収できなくなります。

水分の消費ペースや鉢裏を定期的に確認して、適切な時期に鉢上げを行うことで強い根張りを実現できます。

鉢上げ方法はこちら

⑤環境について

・熱ストレス、寒さ

適温以上の高温や低温にさらされると大きくストレスがかかってしまいます。30度を超えたり、15度を下回ったら注意しましょう。co2を導入している場合は32度あたりまで温度を上げることもあります。

・ライト焼け

ライト強度が強すぎたり距離が近すぎるとライト焼けを起こしやすくなります。

距離、強度の設定を変更した後や背丈が伸びたら数日間は注意深く観察してください。メーカーの推奨強度を参照しましょう。

・風によるダメージ

直風が当たっていたり、屋外で育てている場合は風焼けにも注意しましょう。常に風にさらされるとダメージを負ってしまいます。

⑥病気について

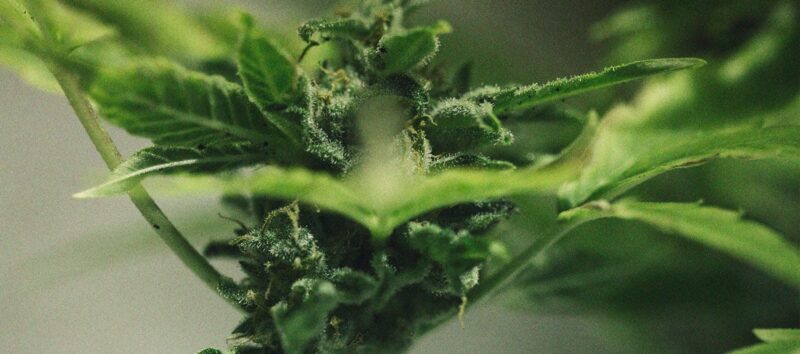

・カビ、うどん粉病

湿度が高く空気の流れが悪いとカビが蔓延してうどんこ病にかかりやすくなります。

早期に発見することが重要です。

・立ち枯れダンピングオフ(苗の時期)

苗の時期に細菌に感染するとすぐに立ち枯れしてしまいます。立ち枯れを起こすとほとんど復活できないので、清潔な土壌、道具を使用して予防しましょう。

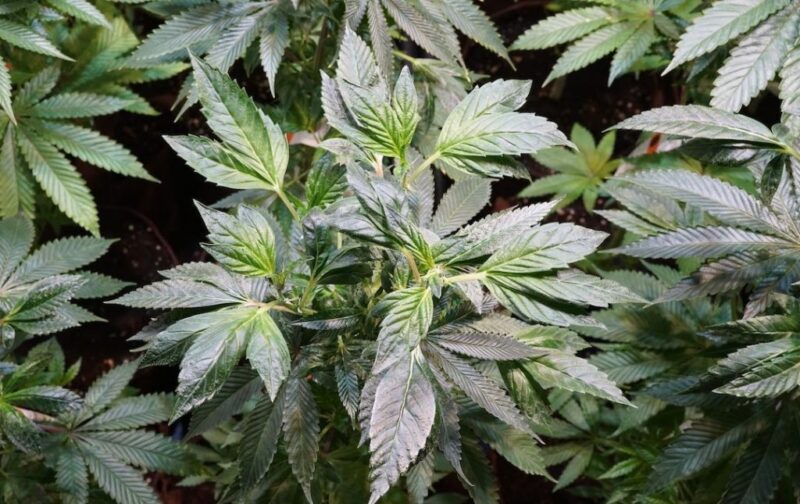

・ウイルスや真菌

タバコモザイクウイルスに感染した大麻

土壌由来や湿った不衛生な環境ではウイルスや真菌が発生しやすくなります。感染が広がると収量、質に大きく影響を与えるので常に清潔を心がけて予防に努めましょう。

⑦害虫について

害虫はグロワーにとって非常に厄介な問題です。室内栽培では侵入されない工夫をして常に清潔に保つことが一番の防御策です。

⑧その他のトラブル

・オスメス混合

長期間クローンを使い回していたり過度なストレスがかかったり、遺伝的要素などが原因でオスメス混合の株が育つことがあります。

・藻の発生(水耕栽培)

水耕栽培では適切なケアを行わないと藻が大量発生する可能性があります。多少なら問題ないですが、藻類は根に生息して、必要な栄養素を奪いとってしまいます。

・開花しない、再ベジライトサイクル

ライトサイクルを開花期に切り替えた後に、暗闇時に光が当たったり、周期が中断すると成長期に戻ったりオスメス混合株が発生しやすくなるので注意しましょう。

結論

・常に清潔に保つことが1番の予防策

湿った不衛生な環境ではカビや害虫が発生しやすくなります。

・環境設定を変更した後、数日間は注意深く観察しましょう

温度やライトの設定変更後はプラントが適応出来てるか確認しましょう。風向きなども重要です。

・定期的に排水のpH,ECも確認して、異常があれば洗い流すことが有効です

水やりのトラブルはまず排水を確認して原因を突き止めましょう。なにかあればフラッシュして様子をみます。

・トラブルが拡がらないよう原因を特定しましょう

問題が起きるのは何かしらの原因があります。遺伝的、環境、水やり、外部要因なのか特定して対策しましょう。