・成長期(Vegetative Stage)とは?

・成長期の育て方、注意点は?

こういった悩みに出来るだけわかりやすい言葉で答えます。

自身はホームグロウを経て、アメリカの最先端大麻企業でプログロワーとして活動しています。

・ライトサイクルは18/6

・成長期はのびのびと育てて根張りを意識しよう

・オスメス判断やトレーニングを開始する

・肥料の与えすぎに注意

それでは見ていきましょう

※この記事は大麻栽培が合法な地域にお住まいの方、または移住しようとされている方へ向けた内容になります。お住まいの地域の法律を確認してください。

目次

①成長期(Vegetative Stage)とは

発芽後、クローンの発根後から開花するまでの段階を成長期(Vegetative Stage)と呼びます。

大麻は種から発芽すると、芽を出して幼苗期→成長期→開花期→収穫へと段階が変化していきます。

成長期とは花は咲かせずに根、茎、葉を成長させて全体を大きく育てる時期です。

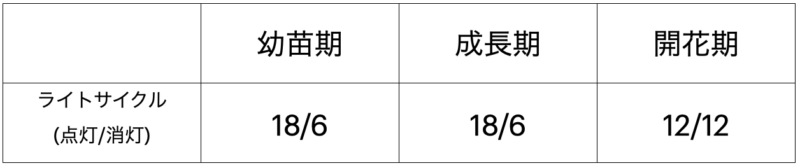

ライトの点灯時間

屋内で大麻を育てる場合、成長期ではライトの点灯時間を1日のうち18時間をオンに設定します。(6時間は完全な暗闇)

24時間点灯でも良いと言われていますが、自然のサイクルのように一定時間の暗闇を作ることで休息することができ、より健康的に成長できます。

開花期へと移行する際はライトの点灯時間を18時間から12時間へと変更します。(12時間は暗闇)

調光ができるライトの場合は成長期に青白い光を当てることで成長を促進してくれます。開花期には赤い光が重要。

強すぎる光だと焼けてしまう恐れがあるので、ライトの強度とプラントとの距離を調節しましょう。

ライトとプラントとの距離目安:60cm~1.2m (LEDの場合)

期間について

成長期の期間は品種や栽培状況によって変動します。

一般的に短くて3週間〜、長くて16週間以上の場合もあります。

平均的には4〜8週間ほど成長期間を取り開花期へと移行させます。(オート種は自動で開花期へと移行する)

更に期間を短縮したり、大きく成長させたい場合はCO2を導入すると良いです。

臭いについて

成長期の大麻は青々しい臭いがしますが、大麻特有の香りは開花期に入ってから強くなります。

②成長期の育て方

1.根張りを意識する

根張り=収穫量と言われるほど大麻に限らず植物にはとても重要です。

根が伸びるのは主に成長期の間なので、この時期にしっかり根張りを意識して育てましょう。

水やり:常に培地が濡れている状態ではなく、乾くまで待ってから与える時にはたっぷりとあげて、メリハリをつけた水やりで根に水分を探させるように意識する。乾かしすぎてストレスの与えすぎも厳禁。重量を測ったり、培地に指を入れて毎回確認しましょう。

鉢上げ:成長に合わせたサイズの鉢で育てて、広い鉢へと移すことで根の密度が高くなり根張りがよくなる。しっかり根が張っていると肥料も吸収でき活発に成長できます。トラブルがあった際も復活しやすくなります。

2.環境設定

成長期の環境は春から初夏にかけてのように暖かくて湿気のある状態が最適です。

温度:24~26度前後(夜間18~22度) 湿度:55~65%

空気の流れも重要で換気が悪いとカビが生えたり虫が出たりしやすくなります。

適切に換気して空気が循環するように扇風機、除湿機、加湿器を使用しましょう。

扇風機の風はプラントに直接当たらないようにして、そよ風が吹いていて葉っぱ全体が軽く動く程度にしてください。

3.水やり

成長期にはしっかり根張りさせることが重要なので、メリハリをつけた水やりを意識します。

水をやる際はたっぷりと鉢全体に行き渡るようにあげて、土の内部もある程度乾くまで待ちましょう。指を入れたり体重を測って確認してください。

水のあげすぎは根腐れの原因になるので注意が必要です。

水温:20~23度 (水耕栽培:18~20度)

pH:土壌 6.0~7.0 ココ、水耕栽培:5.8~6.5

与える水分量は鉢底からしっかり排水される量を与えましょう。定期的に排水のpH、ECレベルも確認することが重要です。

4.肥料

幼苗期から成長期に入り、大麻らしい葉っぱが出てきたらメーカー推奨レシピの25%の濃度から様子を見ながら肥料を与えていきましょう。(ココ、水耕栽培の場合は最初から薄く肥料を入れる)

大麻栽培に必須な栄養素はN (窒素)、P (リン)、K (カリウム)と2次栄養素としてCa(カルシウム)、Mg (マグネシウム)、S (硫黄)です。

そして微量栄養素としてZn(亜鉛)、Mn(マンガン)、Fe(鉄)、B(ホウ素)、Cl(塩素)、Co(コバルト)、Cu(銅)、Mb(モリブデン)、Si(ケイ素)なども必要です。

これらは基本的に全サイクルで必要ですが、成長段階によって重要度が変わります。

成長期には光合成を活発化させ、プラントを大きく成長させるためにN (窒素)が重要です。

葉色が薄く黄色い場合は 肥料が足りていない可能性が高い。

肥料濃度はECやPPM値で必ず確認しましょう。

成長期初期のEC値は0.5~1.0(300~500ppm)、サイズも大きくなってきたら1.0~2.0(500~1000ppm)くらいまでを目安に調整しましょう。

葉先が黄色に変わったり、変形したりした場合は肥料焼けの可能性があります。その際はすぐにpH調整した水のみを与えて培地を洗い流すか低い濃度の液肥で様子を見ましょう。

土壌栽培の場合は土自体に肥料が含まれているので基本は薄く薄く与えていきましょう。

5.トレーニング

成長期はトレーニングを施すのに最適な時期です。

管理しやすいように背丈を揃えて、複数のコーラができるように適切にトレーニングを行いましょう。

成長期に行うべきトレーニング:トッピング、LST、デフォリ、鉢上げ、ロリポップ

6.オスメス判定(レギュラーシード)

レギュラーシードから育てる場合は性別の判断が必要です。成長期の間は見た目では分かりづらいので開花に入れたら注意深く観察しましょう。

交配を目的とする場合以外はオス株を見つけたらすぐに処分または隔離します。受精すると大きな花は咲きません。

時々、オスメス混合体の株が育つこともあるのでその場合も処分または隔離しましょう。

オスメスの見分け方

主幹と枝の分岐点を注意深く観察すると、

メスの場合:めしべである白い毛のような繊維が見られます。

オスの場合:小さい玉が見られます。

③よくある失敗

肥料焼け

メーカー推奨レシピは濃すぎることが多いので、肥料は薄めてから与えて様子をみましょう。

濃すぎる場合は肥料を与えた後1~3日後に症状が出るので小まめにチェックしてください。

濃すぎた肥料は消費できずに葉に症状が現れます。葉先が黄色くなったり、見た目に異常が出てきて、肥料焼けの疑いがある場合はすぐにpH調整した水で洗い流しましょう。虫が出る原因にもなります。

栄養不足

成長期に葉が薄緑や黄色い場合はN (窒素)が足りていない可能性が高いです。

NPKのバランスを意識して、EC、PPM値を確認しましょう。

根腐れ

常に水浸しの状態では根が溺れてしまい根腐れしてしまいます。

根っこの成長には水分と同じく酸素も重要なので水をたっぷりとあげた後は乾くまで待ちましょう。

土の上部3cmほどが乾燥するのが目安です。水捌けや空気循環にも注意しましょう。

ライト焼け

光量が強すぎたり、距離が近すぎる場合は葉や芽がライト焼けしてしまいます。

ライト焼けの兆候は葉がカリカリになったり上にカールします。

余分なストレスがかかってしまうので、設定を変更したあと数日間は注意深く観察しましょう。

◎結論

・ライトサイクルは18/6

自然のサイクルと同じように休息時間があることで健康的に成長できます。

開花へ移行する場合は18時間から12時間点灯へと切り替える。

・成長期はのびのびと育てて根張りを意識しよう

根張り=収穫量で、根を主に伸ばすのは成長期なので根張りを意識して育てましょう。

根が伸びるのは水分を探すタイミングで、水分と同じく酸素の吸収も重要です。メリハリをつけた水やりでのびのびと成長させていきましょう。

・オスメス判断やトレーニングを開始しよう

適切なトレーニングをすることで、管理する枝を制限でき収穫量を最大化できます。

適度なストレスはプラントをより強く成長させてくれます。オスメス判断も成長期にやりましょう。

・肥料の与えすぎには注意

強すぎる肥料は消費できず、肥料焼けをおこして余分なストレスがかかってしまいます。

メーカー推奨レシピより薄めて、プラントの状態をこまめに確認しながら給餌しましょう。

肥料焼けの兆候がでたらすぐにpH調整した水で洗い流しましょう。排水のpH、EC値を確認することも重要です。